28 março 2012

*?!!#$Boinggg, como na banda desenhada

publicado no jornal i, sábado 24 de Março

Em 1963, Diane Arbus tem 40 anos e concorre a uma bolsa da Fundação Guggenheim. A carta de recomendação que Lisette Model escreve a seu pedido, começa assim: “Os fotógrafos podem ser bons, maus, excelentes, de primeiro plano, ou formidáveis, mas há poucos artistas entre eles. Eis uma excepção.” Diane Arbus era uma excepção, uma grande artista americana do século XX. Uma enumeração dos seus interesses e modelos, dos homens e mulheres com quem trabalhou ou partilhou projectos bastaria para mergulharmos nas profundezas da existência humana, ou, para usar as suas palavras quando anotou nos cadernos a experiência no campo familiar de nudistas de Sunshine Park, New Jersey: como se entrássemos numa alucinação sem saber quem alucina.

Campos e congressos de nudistas, colónias de férias de pessoas com deficiência mental, jardins públicos sujeitos a vários tipos de ocupação que percorreu metodicamente durante meses, estações de comboio, grupos de rock, circos, o Museu Hubert onde conheceu o anão russo Andrew Ratoucheff, a sociedade dos Compositores, Autores e Artistas da América e a sua presidenta nacional, os campeonatos de dança do salão e o jovem par laureado, o congresso de gémeos, as irmãs Gish, a viúva Betty Blanc Glansbury, o patriota com a bandeira, a criança distónica com uma granada em cada mão, a sex-symbol Mãe West aos 72 anos, putas e travestis. Ela queria fotografar toda a gente. Quando concorria a uma bolsa classificava os seus modelos como elementos de uma “antropologia contemporânea” mas, mais prosaicamente, era a fotógrafa dos “freaks” que lhe chamavam. E quando, finalmente, foi exposta no MOMA, os homens da limpeza tinham de chegar mais cedo para limpar o desprezo cuspido nas suas fotos.

John Szarkowski, que desde 1962 até 1991 foi responsável pelo pelouro de fotografia do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, foi o primeiro a comprar fotografias suas para a colecção permanente e a dar-lhe um estatuto respeitável. Mais tarde organizou a exposição New Documents, reunindo-a a Lee Friedlander e Garry Winogrand e escrevendo textos fundamentais para legitimar esta geração.

Marvin Israel foi outro seu amigo desde os últimos meses de 1959. Durante anos escreveram-se todos os dias. Martin era responsável pela revista Harper’s Bazaar onde promoveu artistas como Diane, Robert Frank, Lee Friedlander ou Andy Wharol. Esteve por detrás de quase todas as exposições de Richard Avedon nas décadas de 70 e 80. Foi crítico de arte, artista gráfico, curador, pintor, e está representado no MoMA e no Art Institute of Chicago. Num postal reproduzido na Cronologia que Elisabeth Sussman e Doon Arbus escreveram para o Museu de Arte Moderna de S . Francisco e depois para as retrospectivas que no último ano têm percorrido algumas cidades europeias, podem ler-se, datadas de 1960, as seguintes palavras de Diane para Martin:

“Foi um espanto sermos de tal forma judeus, ricos, burgueses e de boas famílias, abandonar tudo isso por caminhos de perdição que nos levaram à casa de partida, para finalmente cairmos um nos braços do outro. Como se diz na banda desenhada: *?!!#$Boingggg...”

Boingggg. Na tarde de 28 de Julho de 1971, Marvin Israel, depois de lhe telefonar sem obter resposta, entrou no apartamento e foi o primeiro a encontrá-la morta. Nenhuma carta de despedida. Nenhum motivo forte. Os pulsos cortados, como anunciavam as fotos dos travestis tristes, dos rapazes de rolos nos cabelos, do gigante em casa dos pais, da dança nocturna das bruxas, dos mendigos de rua, dos artistas das feiras populares. Marvin fez alguns telefonemas, entre os quais à polícia, a Szarkovski e a Richard Avedon. No dia seguinte, o médico legista elaborou um relatório completo onde anotou que as faces anteriores dos punhos tinham sido seccionadas transversalmente com três incisões do lado esquerdo e duas do direito, profundas e atingindo vários tendões nas inserções musculares. As artérias radiais e as veias de um e outro lado estavam, no entanto, intactas. As mãos, cobertas de grande quantidade de sangue seco, tal como, acima dos joelhos, a face anterior das pernas. As orelhas e o nariz não apresentavam nada de particular.

Etiquetas: crónicas do i

22 março 2012

O guião incompreensível

publicado no jornal i no sábado 18 de março de 2012

Era um daqueles filmes que passam nos canais generalistas ao fim de semana e que esquecemos em seguida. Rapaz encontra rapariga no elevador e tenta uma abordagem. Ela mostra-se indisponível. Saem no mesmo andar e ele insiste. Ela mantém a mesma frieza. Não se percebe o que tem ele de errado , o que disse e foi mal dito, o que fez mal feito. Mais tarde voltam a cruzar-se no bar do hotel e, surpreendentemente, ela envolve-o num olhar de simpatia, demora-se, sorri e finalmente muda-se para um banco ao lado dele. A face abriu-se, vêem-se os dentes, os olhos brilham. Como já vi muitos filmes maus, quase posso ver o guião daquela actriz. A página onde ela leu: aproxima-se calorosa. Na vida nem sempre foi assim. Passei a maior parte do tempo sem perceber o guião das mulheres. Tenho quatro irmãs e, em miúdos, tomávamos banho numa tina enorme como a que havia em 8 ½ de Fellini. Mas a proximidade das meninas era ilusória. Eu não compreendia o que elas urdiam, ouvias as suas falas sem entender. Cresceu sempre à minha volta um enredo incompreensível. Não me sentia perdido. Havia comida e roupa que não me envergonhava, uma vez por ano levavam-me ao alfaiate para provar um fato e ao sapateiro, que desenhava um molde do pé em papel vegetal e fazia umas botas que duravam o inverno. A minha mãe e as minhas tias tomavam estas decisões importantes da minha vida. Por vezes ouvia como se aconselhavam com a minha avó ou argumentavam entre elas, serenamente. Nas manhãs de domingo assistia ao milagre da confecção dos alimentos. Os legumes ferviam em panelas, o peixe estalava no forno. Quanto tempo? Como os escolhiam, no mercado, a outras mulheres que conheciam pelo nome? Com que ervas os temperavam? Eu lia, estudava e elas toleravam a minha existencia parasitária. O meu mundo era feminino. Se adoecia era tratado pelas amigas das minhas irmãs, estudantes de enfermagem, que me aplicavam cataplasmas rescendentes ou treinavam comigo métodos homeopáticos. Tinha duas famílias: a família real e um conjunto de pessoas que encontrava nas ruas, quando acompanhava a minha avó nas visitas ao dealer da biblioteca municipal para o abastecimento da dose semanal de Max du Veuzit e M.Delly. De vez em quando um homem desconhecido aproximava-se, cumprimentava a minha avó com deferência e dirigia-me uma saudação de elevado contexto. A minha avó explicava que era alguém da família da minha mãe. Percebi cedo que tinha outra família. A minha família natural e a outra, um conjunto fascinante de aparições fortuitas, a mais frequente das quais era o tio Carlos, saído de Sábado à Noite, Domingo de Manhã, do Karel Reisz, e como o Albert Finney, proletário e musculado. E até a uma fase tardia da consciência acreditei que o homem magro e de voz escavada que aparecia na rua das Fangas, não era o tio César como me ensinaram a chamar-lhe, mas o Cesare Pavese da aba de O Cárcere. Nunca tive problemas em perceber os homens, mesmo que aparecessem, furtivos, das esquinas das ruas da Alta. Na escola primária tinha dois professores. Um era um homem que nunca vi sorrir, usava casacos surrados e me mandava comprar lâminas para a barba. Outra era uma mulher que me levou a decorar textos intermináveis de António Feliciano de Castilho, um romântico que era o seu autor favorito. Lâminas da barba e Amor e Melancolia. Uma peça de metal que brilhava e escanhoava a cara, retirava a espuma e deixava a cara do professor limpa e palavras ininteligíveis, parte de um código críptico de transmissões. Não percebia. Não tinha medo delas, raramente me castigavam, viam-me crescer com benevolência. Mas não as percebia. Não sabia se gostavam de mim. Se eram felizes ou sofriam. Se choravam de alegria ou de insatisfação. Que luto colectivo se abatera sobre elas. As mulheres mais velhas eram especialmente opacas, cobertas, imprevisíveis, caprichosas. Quando me beijavam cheiravam a almíscar e a petróleo. As mais novas eram ainda mais indecifráveis. Sussurravam, admiravelmente sábias e depois saíam de braço dado aos namorados, banais e conformadas. Um dia, nas escadas da casa da Avenida, vi a Eduarda. Ela emprestara-me um livro chamado A Tortura da Carne, com a condição de nunca lhe retirar a capa. Li-o várias vezes e discuti com ela os formalistas russos, sempre com entusiasmo e imensa inferioridade. Nesse dia o Barreira estava a beijá-la. O Barreira tinha uma crista negra, armada na testa com fixador brilhante e usava um casaco de cabedal do primeiro ao último dia do ano. Parecia estar a encher um pneumático, agarrado à boca dela como uma lampreia. Não era uma coisa agradável de se ver. A Eduarda, superior e orgulhosa, a ser tratada daquele modo por um broeiro como o Barreira. Mas elas eram assim. Fazia tudo parte do seu guião incompreensível. Quando já usava calças no verão, as minhas irmãs tomaram a decisão de me preparar melhor para a vida. Ensinaram-me a dançar, falar baixo, perceber coisas elementares como o que querem as raparigas quando dizem que está muito frio, estremecem, ou inclinam a cabeça. Mas nas primeiras festas dançantes, e depois, durante um tempo interminável, não consegui reconhecer nenhum dos passos que elas tinham ensaiado comigo. Nem nenhuma mulher inclinou a cabeça.

Etiquetas: crónicas do i

16 março 2012

Cem por Cento e Perfect

publicado no jornal i a 10 de março de 2012

Os candidatos são cinco. Por ordem de chamada: Cem por Cento, Perfect, São Paulo, Olhos Pretos e o filho do professor Barjona. Cada um traz consigo um orientador, ou tutor. Este tutor foi escolhido pelo interno ou nomeado pela direcção do internato médico, consoante as tradições do Hospital. Debateu com ele a estrutura do seu internato, aconselhou alguns estágios, escreveu cartas para serviços estrangeiros , aprovou o hospital onde decorreu o ano de periferia e o centro de saúde em que, de acordo com a crença, o contacto com os cuidados primários de saúde atenuaram o pecado hospitalista. Leu os relatórios anuais e esteve presente nas avaliações parciais. Estabeleceu com o candidato uma relação de amizade. Está pronto a defendê-lo contra a injustiça intrínseca do júri. No que pode usar várias táticas: aparente desprendimento, intimação terrorista, vitimização. Uma orientadora chorou em público, porque a sua tutorada fora prejudicada numa décima, na nota parcial. Outros comportam-se como os populares com uma câmara à frente e repetem argumentos com crescente indignação. Pode-se esperar tudo de um tutor, menos uma atitude racional. A menos que o seu protegido seja um ser superior e a sua prestação acima de qualquer crítica mal intencionada.

O presidente do júri conhece a legislação, distribui as recomendações do Colégio da Ordem, sabe preencher as complexas grelhas de avaliação, é capaz de escrever a Ata sem dar hipótese de reclamação, conhece o restaurante da zona onde se come bem e não leu os curricula. Além dele e dos orientadores, há dois vogais. Um nomeado pela Ordem e outro pelo Ministério da Saúde. Todos trazem malas de mão com trela, do modelo aprovado pelas low costs, com os curricula dos candidatos, um livro de texto para preparar as questões da prova teórica, um computador , ipad ou andróide consoante a região de proveniência, um exemplar já antigo dos Segredos da Especialidade, uma muda de roupa e um saco de toilette.

Os vogais representam grandes hospitais e diferentes escolas da especialidade. Conhecem os internos e os internos conhecem-nos a eles. Leram os curricula com atenção e os examinados, discretamente e sem dificuldade, leram a produção científica dos membros do Júri.

Leram também o currículo não médico. Por vezes procuraram desesperadamente nos comentários pessoais, na nota final ou na dedicatória, nas informações dos directores de Serviço os restos de afirmação pessoal, escassos sinais de vida própria que subsistem após 12 anos de exercício de conformidade com o modelo médico mais apreciado. Quando Cem por Cento escreveu na pg. II (Dedicatória) Ao Martim pelo Amor percebeu-se que ela não agradece o amor particular do Martim, ou seja lá o que for que o Martim lhe dedicou. Ela agradece ao Martim pelo Amor. Como se agradece aos pais pela Vida, a Deus pela Fé ou às motas de alta cilindrada pela ilusão de velocidade. O importante está nela. O Amor é um parque temático a que se vai, entre a Disneylandia e o resort da República Dominicana, o mestrado e a especialidade, o rasganço e o primeiro filho. O Martim é o propiciador desse estado de alma a que a interna acedeu, ou, teve o privilégio de experienciar.

O júri desfia as críticas esperadas. Se o relatório é pormenorizado há sempre um elemento do júri a declará-lo excessivo e a lembrar as três páginas com que os médicos da Eurolândia Central concorrem a um lugar num serviço. Mas um curriculum curto é depreciado e o interrogatório centra-se sobre pormenores organizativos dos Serviços “sem os quais a inteligibilidade do percurso do candidato se perde”.

O júri não é homogéneo: Um dos membros é tão frágil que tem de molhar os lábios entre duas perguntas e treme ao pensar que o candidato não está em condições de responder com profundidade. Outro interroga sobre os temas que leu nos últimos dias. Outro ainda fala para o presidente do Júri e para os assistentes. Cem por Cento entrou a matar. É pequena, tem um penteado que lembra a corte de Luís XIV e responde com pequenas frases certeiras. No início do interrogatório não impressiona. Mas a maneira rápida com que constrói os raciocínios, concentra nela a atenção do membro do júri que fala para a audiência. Perfect construiu a sua reputação através do entusiasmo. Tem um sorriso contagiante e mexe-se com a segurança inocente que as meninas ganham ao sair da infância. Quando a vemos, o cortex visual associativo dispara a ilusão dos milagres: e acreditamos que os vapores da doença serão vencidos. São Paulo tem uma cara incompleta, ainda mal definida e uma grande margem de progressão. Olhos Pretos é misteriosa. O filho do professor Barjona vem de gravata. São o futuro da Medicina. Estiveram a estudar durante os anos doirados da faculdade, enquanto os outros se divertiam nos convívios. Não viram os filmes que queriam, falharam os concertos, leram só apontamentos, resumos. Hoje podem trabalhar uma noite inteira e de manhã passar o serviço e continuar a trabalhar, a fazer consultas e a assistir a uma sessão clínica. Lêem e apresentam um artigo de um dia para o outro. Fazem resumos clínicos preciosos. Estão sempre disponíveis para observar mais um doente, substituir um colega, fazer horas extraordinárias mal pagas, planos de contingência, trabalho nas ONGs, investigação, campos de férias de doentes crónicos. São os magníficos médicos do século XXI, o nosso maior legado, contrariando todas as expectativas pessimistas, unindo a tecnologia à decisão clínica, a compaixão à dureza.

O presidente do júri parece sonhar. Olha para Perfect e tratando-a pelo nome próprio, pergunta-lhe:

- O que espera de nós? Ao elaborar este relatório, ao submeter-se a estas provas, o que esperava de nós? Agora mesmo, respondendo a estas questões, o que espera de nós?

11 março 2012

Blanche na Salpêtrière

publicado no jornal i , sábado, 3 de março.

A Academia, como era esperado, entregou os seus prémios a duas insignificâncias, dois filmes que tratam os adultos como crianças que não irão crescer. “Um Método Perigoso”, o filme de David Cronenberg com Keira Knightley no papel de Sabina Spielrein, a doente de Jung, curiosamente passado numa época não muito distante da das fitas galardoadas, tinha pelo menos uma vantagem temática. Debruçava-se sobre coisas sérias: a relação médico-doente, a histeria e o amor das mulheres. O cenário de “Um Método Perigoso” é a Suíça dos doentes abastados. Mas o espectáculo tinha atingido a máxima cintilação alguns anos antes em Paris.

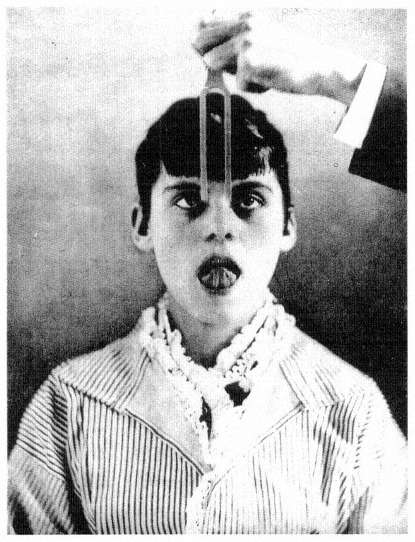

Aí, no final do século xix, Blanche Wittmann fora a “rainha das histéricas”. Internada na Salpêtrière e peça central das aulas semanais de Charcot, a vida de Blanche foi descrita em dois livros recentes. “Blanche e Marie”, de Per Olov Enquist (2004), e “As Musas dos Médicos”, de Asti Hustvedt (2011).

Aos 18 anos, Blanche entrou na Salpêtrière, quando o velho asilo era já um moderno hospital, tinha 4500 camas e uma taxa de ocupação de 135%. Charcot, que lá fundou a moderna neurologia, tinha criado em 1881 uma cadeira de Clínica de Doenças Neurológicas. Uma das suas áreas de investigação era a histeria. Na Salpêtrière, Blanche cruzou-se com a encantadora Augustine e com Jane, uma rapariga cujo nome artístico viria a ser Jane Avril. Pouco tempo depois do internamento de Blanche, Jane trocou a Salpêtrière por um novo palco, o Moulin Rouge, onde Toulouse-Lautrec a pintaria. Ao ter alta deixou o terreno aberto à nova estrela.

O hospital internava velhas loucas. Mas não foi isso que o celebrizou. Um número considerável de mulheres eram neurasténicas, “epilépticas” e histéricas, “a classe superior deste inferno da melancolia”. Estas mulheres ocupavam um lugar central no Hospital. Separadas das loucas mais desinteressantes, estavam instaladas no rés-do- -chão, na Sala Duquesa de Bolonha, onde preparavam a maquilhagem, as almofadas, as joelheiras e os cenários. As vedetas principais desta espalhafatosa exibição eram mulheres que praticaram de forma sublime um conjunto de acrobacias, torções, contracturas, atitudes tónicas que atingiam o seu clímax na posição de opistótonus (a posição arqueada em que o corpo fica apoiado apenas na nuca e na ponta dos pés, “durante cerca de um minuto, após o que a doente cai pesadamente na cama”), revulsão ocular, gritos guturais, catalepsia, adormecimento, movimentos de língua, poses plásticas a fazer lembrar o êxtase religioso, imagens vívidas e alucinações, o globo histérico subindo e descendo no esófago, palpitações, cegueira para as cores (acromatopsia), hiperestesia ovárica e de outras zonas histerogénicas (pontos do corpo que, pressionados, podiam desencadear ou parar as crises), perda de sensibilidade, dermografismo...

Algumas destas palavras são de Jane Avril. Ou de Blanche. Ou dos médicos, cientistas ou investigadores que criaram as neurociências.

O produtor principal do grande espectáculo da Salpêtrière foi Charcot. Filho de um carroceiro, simpatizante da Comuna, inventou a histeria, uma das doenças da Belle Époque, o seu lado negro e um produto das instituições médicas de vanguarda dessa época, o contributo delas para a compreensão das mulheres numa época em que a repressão sexual obrigou a feminilidade a exprimir-se com uma invulgar plasticidade.

O Serviço Fotográfico, dirigido por Bourneville desde 1875, teve, a par das sessões clínicas semanais, um papel de destaque na criação da histeria; depois do desenho e melhor que o desenho, a fotografia desempenhou um papel insubstituível na fixação e na divulgação dos sintomas, na criação de uma nosografia própria, numa representação da doença de acordo com a teoria.

O nascimento das neurociências resultou assim da cumplicidade entre mulheres e homens notáveis através de uma relação complexa, que se pretendia terapêutica e era profundamente patológica. Mas teve virtudes inestimáveis: mostrou como o objecto da investigação se aproxima do investigador e a certa altura lhe dá aquilo que ele pede, através de um jogo de punição e recompensa, de exclusão e cooptação, do qual os participantes são pouco conscientes. Os aparelhos tecnológicos da modernidade, no caso a fotografia, aparentando copiar e ilustrar a realidade, são de facto um instrumento da ilusão, uma rede de efeitos especiais que dá consistência e estrutura ao sistema de crenças que os utiliza.

Alguns anos depois, os surrealistas haveriam de perceber a representação histérica como obra de arte. Trinta anos antes do movimento surrealist, Frederic Myers, presidente da Sociedade da Investigação Física, escreveu: Blanche realizava a tríade típica de letargia, catalepsia e sonambulismo com uma maravilhosa precisão.

Etiquetas: publicado no i em 3 de Março

08 março 2012

Passos: "... não há nenhuma guerra de capelinhas dentro do Governo."

Passos: "Estamos a ajustar a economia a um ritmo muito superior ao estimado"

Etiquetas: mas os Mercados querem mais

06 março 2012

"Dentro de alguns meses Portugal será um caso de sucesso mais favorável", P. Coelho

"Estamos a cumprir, não estamos a anunciar”, Álvaro SP

Etiquetas: Anúncios do dia

02 março 2012

A manhã não raia.

Baselitz

publicado no jornal i , sábado, 25 de fevereiro. O próximo será amanhã, 3 de março.

http://www.ionline.pt/opiniao/manha-nao-raia

Nestes dias Hélia Correia foi entrevistada no programa “Câmara Clara”, da RTP2. Quando lhe pediram medidas para difundir a obra de Maria Gabriela Llansol, ela respondeu:

“Nenhuma. Quem sentir falta que a leia.”

Uma boa atitude, nos antípodas do zelo missionário com que outros nos querem aconselhar livros e escritores. É, adaptado ao leitor, o conselho de Rilke a um jovem poeta de quem nunca mais se ouviu falar.

“Se consegues viver sem escrever, não te esforces. Se não sentes a falta de Maria Gabriela Llansol, fica bem.”

Este apelo à necessidade imperiosa da escrita e da leitura podia ser alargado às artes e ofícios. Que ímpeto impossível de calar levou Scorsese a filmar “Hugo”? Pode-se atribuir uma autoria do filme a Scorsese. Mas quando se vêem mais de 600 nomes nos créditos dos efeitos especiais é legítimo perguntar se a verdadeira autoria do filme não será de Al Bullock ou de Dimitri Capuani.

Somos, numa primeira reacção, levados a simpatizar com afirmações absolutas, que enfatizam o lado espontâneo e criador dos seres humanos. Mas devemos perguntar: como seria o mundo feito por homens e mulheres entregues a uma paixão avassaladora? Onde só se produzisse o que, do fundo obscuro das zonas de decisão, surgisse como um impulso irrecusável?

Um inferno, decerto. Exemplos? Custa-me a dizê-lo: os pré-rafaelitas, sem mecenas nem láudano. Quantas vezes escreveu Rilke o que não lhe apetecia? Quantas vezes ficou ágrafo sem que lhe parasse a respiração?

A pulsão febril da criação é tão detestável como a atitude funcionária. Houve dias em que suspirei por pessoas normais, sem sobredotação nem especiais poderes empáticos. Viajava então com alguém que se especializara em adivinhar os meus pensamentos. De tanto ler o que eu não escrevia e de olhar fundo nos meus olhos sucumbiu ao vazio que neles habitava. E eu com ela. Envolvemo-nos numa espécie de folie à deux sobreinterpretativa. Por vezes eu estava simplesmente cansado. Ela interpretava o meu cansaço como prova de desinteresse e desinvestimento. Olhava-me com um silêncio que, na melhor das interpretações, era clínico. Sentia-me doente, o meu vácuo preenchia-se com a personagem que o seu delírio monomaníaco perseguia e finalmente percebia que ela tinha razão, o meu Eu volátil estava algures, longe dali. Então sentia-me culpado. Esta sucessão reforçava nela a certeza de que as suas suspeitas faziam sentido. A espiral de silêncios recriminatórios não tinha fim, expandia-se, tal qual dizem que acontece ao universo. Como ansiei por uma paz dos sentidos, um embotamento da emoção. Lia Caeiro. A manhã raia. A manhã não raia. Mas Caeiro não era o seu mestre.

Quem foi Rilke? Um homenzinho obscuro, que teve um relacionamento com uma senhora esquisita chamada Lou Andreas-Salomé. Em Paris, Rilke foi secretário de um homem violento, carinhoso com o escopro e brutal com as mulheres. Mais tarde foi convidado da princesa Maria von Thurn und Taxis, e essa deve ter sido a parte mais agradável da sua existência. Dava-lhe isto autoridade para aconselhar os jovens? Dava-lhe o estatuto de perito para que os jovens poetas seguissem os seus conselhos?

Conheci pessoas que, no meio do sofrimento moral, eram capazes de sorrir e dizer “Antes assim que morta”, querendo com isso dizer “Antes sofrer que não sentir nada”. Mas eram muito jovens, ou enfrentavam contrariedades pequenas. Não se pode estar sempre em forma, sabem os especialistas do treino desportivo. Nem sempre na crista da paixão, agradável, pronto a socializar.

Nem sempre diferente. Inteligente. Sensível. Capaz de ouvir com atenção. Há horas em que há tanto barulho dentro de nós que ensurdecemos e só somos capazes de ouvir o ruído informe do motor, do volante da “Ode Marítima”, dos gritos ao longe dos marinheiros em manobras.

Há momentos – e são quase tudo, e quase sempre – de grande monotonia, de embotamento. Em que apetece ser como o sardão na grande pedra ao sol, sem outra ambição que acumular energia.

E há certamente, na vida de cada qual, instantes carregado de sentido. Que resumem os outros. De tal intensidade que, quando os recordamos, somos capazes de os decompor, de recordar o ambiente em redor, os murmúrios, as diversas gradações da cor e dos sentidos. Podemos guardá-los como eles merecem e voltar a eles até serem só uma reconstrução, uma tonalidade afectiva, uma imagem de fusão. Mas seria doentio viver desses momentos, querer multiplicá-los, sofrer por serem raros ou desejar uma vida diferente da que temos.

Gosto de comunicar aos meus amigos o que me entusiasma, mas detesto o proselitismo. Gosto dos artistas inebriados com o seu trabalho. Mas gosto mais dos padeiros a vigiar a temperatura do forno, da rapariga do 5 à sec a ler as instruções de lavagem, da menina do call center a seguir o fluxo de decisão, da professora a contar aos miúdos a história do Gato das Botas, das enfermeiras de cuidados intensivos, à luz baça da madrugada, a escrever as notas do turno.

Etiquetas: crónicas do i